扶助弱勢社群實踐氣候正義

以城市設計與老人服務應對極端天氣

# 極端天氣

#城市設計

# 氣候正義

# 弱勢社群

# 炎熱天氣

香港中文大學(中大)姚連生建築學教授吳恩融教授於九十年代從海外學成歸來,鍾情於穿梭香港的街頭巷尾,常以城市為書,細閱當中百態。其中一幕深深印在他心上:某個炎夏午後的中環一隅,一個年邁婦人步履蹣跚地推著滿載紙皮的手推車,汗水濕透衣衫,四周卻無歇息之處。這畫面猶如一面鏡子,映照出這座繁榮城市對弱勢社群的忽視和久缺給長者休憩乘涼的空間,令吳教授走上長達四分一世紀的氣候正義研究之旅。他決心運用建築學專業,締造一個更宜居的香港。

「研究的意義不必遠求,不需刻意尋找,只需環顧城市四周。問題往往就擺在眼前,看到了,就該問:我們能做些什麼?」吳教授如是說。

吳恩融教授自千禧年代初便致力於氣候正義研究。他指出隨着氣候變化日益嚴峻,極端天氣頻繁出現,首當其衝的往往是弱勢社群,尤其是長者,然而他們的需要往往被社會忽視。

有見及此,他主動接觸護理學、心理學、工程學和數學等各領域的專家進行跨學科合作,並在研究資助局研究影響基金的支持下,於2019年開展了一項為期五年的研究—「香港的高密度居住環境、酷熱天氣與長者健康」計劃。項目聯合中大、香港大學、香港科技大學和香港城市大學的團隊,探討極端高溫對長者的影響,並尋找可行的應對方案。

在炎夏的中環一隅,吳恩融教授見到老人步履蹣跚地推著載滿紙皮的手推車,四周無歇息之處,這一畫面促使他開展四分一世紀城市環境研究(照片由吳恩融教授提供)

長夏將至:預測本世紀末香港每年約一半時間為夏天

吳教授的團隊利用「大氣環流模型」及「天氣研究和預報模型」,結合香港複雜的城市環境數據,包括建築密度、交通流量、綠化空間和未來北部都會區及中部水域人工島的規劃,同時考慮大灣區的發展,建立精密的數學模型,模擬在不同碳排放情境下,未來數十年間香港各區的氣溫變化。

吳教授指出,都市微氣候相當複雜,要精確預測大半個世紀後各區氣溫走勢極為困難,研究團隊動用了超過500台電腦,耗時三至四年才完成分析,最終得出的預測令人憂心:

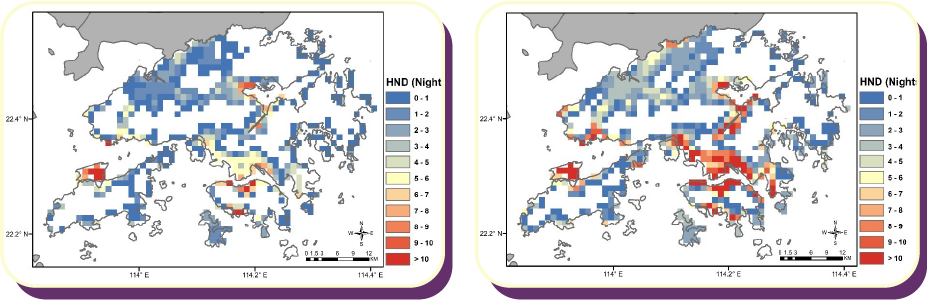

研究結果顯示,即使在保守的溫室氣體排放情境下,香港在世紀末的平均氣溫仍會較現時上升攝氏兩至三度;每年熱夜(該日最低氣溫為攝氏28度以上)日數將從現時每年約30多日飆升至120日以上,夏季長度更將由現時約三個月大幅延長至五至六個月,連續酷熱日數亦將大幅增加。沙田、屯門及九龍等地區因遠離海風風道和受熱島效應影響,料將成為增溫重災區。

香港各區最長連續熱夜日數之十年平均值:紅色為熱夜連續日數較多的地區,藍色則為熱夜連續日數較少的地區。比較左圖2011至2020年情況與右圖2040至2049年的預測,可見未來連續熱夜愈趨普遍,影響地區更廣泛

團隊與香港天文台分享持續高溫天氣和其引起的健康風險研究數據。天文台在過去兩年亦提升本港酷熱警告的服務,包括在酷熱天氣警告下的預防措施和針對長者的健康指引;於網頁及手機應用程式推出「高溫天氣持續」特別天氣提示,提醒公眾採取適當的應對措施。另外,當天文台總部、沙田和屯門等新界地區錄得或預料氣溫達攝氏35度時,天文台會發出新設的「極端酷熱」特別提示。

從改善建築設計 緩解氣候變化對城市生活的影響

面對氣候變化的嚴峻挑戰,吳教授強調:「如果我們仍按現時的模式建屋,這些建築將會在三十至五十年後不再適合人類居住。」研究團隊模擬未來室內及室外都市氣候,擬定緩解酷熱天氣影響的建築策略。根據研究所得,吳教授和團隊製作了一份清晰易明的都市建築設計指南,鼓勵未來的建築採取有科學實證的散熱設計,並提供具體的室內及室外空間設計建議,包括增加樓底高度、加強窗戶和廚房通風設計,以及在公共空間增設遮蔭和乘涼設施等。研究團隊獲香港綠色建築議會協助出版,為建築師、城市規劃師、園境師、工程師、室內設計師等志同道合的業界人士提供參考數據。

此外,團隊就公共屋邨建築設計向政府提出建議,包括增加公共乘涼設施的密度及舒適度、避免使用在陽光下極易升溫的金屬材料製作公園坐椅。他樂見港府在最新推出的公屋「幸福設計」指引中採納了部分建議。

學術「不離地」 「落地」教長者應對酷熱天氣

「建築師除了研究如何建造適應新氣候的城市,幫助人們在這些環境中更好地生活也同樣重要。」吳教授這個理念促成了跨學科團隊的合作。

團隊因此深入研究極端酷熱天氣對長者的影響。他們過去三年在社區招募了約三百名長者,研究他們夏季的生活習慣、感受和應對炎熱的方法。發現長者感知炎熱的能力雖與其他年齡層人士相若,但對炎熱的接受程度明顯較高,而且不同長者的忍耐度差異顯著。

中大心理學系系主任馮海嵐教授是研究團隊成員之一,她指出部分長者的問題是「太忍得」,即使置身炎夏,亦不願開冷氣、換上輕便衣物或告知家人身體不適。他們有些是為了節省電費,有些則是怕打擾家人。

團隊於2022年8月舉行了四場酷熱天氣講座。(照片由吳恩融教授提供)

針對這問題,團隊展開多管齊下的教育工作,向社區長者、照顧者如外籍家庭傭工、醫護人員、長者中心和非政府機構等分享炎熱天氣帶來的健康風險和應對極端天氣的策略,包括舉辦6場長者健康講座、與香港紅十字會及民眾安全服務隊舉行分享會、製作教育短片及派發宣傳單張,向老年人傳遞炎熱天氣下的健康知識,提高老年人的意識和採取必要的預防措施。馮教授指,曾有大灣區社工網絡知悉中大團隊的社區教育工作,特意向中大「取經」,借鑑成功經驗。

隨着酷熱研究告一段落,研究團隊已再次獲得研究影響基金的資助,於2023年開展另一項探討極端寒冷對長者影響的研究——「香港的高密度居住環境、寒冷天氣與長者健康」計劃。馮教授解釋,近年氣溫急降的情況愈來愈常見,正研究這變化對長者的影響及相應的減緩措施。

「一開始看天氣、建築研究可能會覺得『很離地』,不知道跟自己的生活有甚麼關係。這個項目就是將學術轉化到社群的生活中,特別是用以扶助弱勢社群的例子。」馮教授說。

朱韻斐

香港中文大學傳訊及公共關係處編輯

香港中文大學傳訊及公共關係處編輯